Sur la route de la Beat Generation

Né au lendemain de la deuxième guerre mondiale, ce mouvement littéraire et artistique a été le prélude au grand remue-ménage des consciences des années 60. Hier subversifs, depuis salués comme des chefs d’oeuvre, les livres de la Beat Generation ont fomenté l’un des plus grands mouvements culturels du 20e siècle. Le Centre Pompidou retrace l'histoire pour nous.

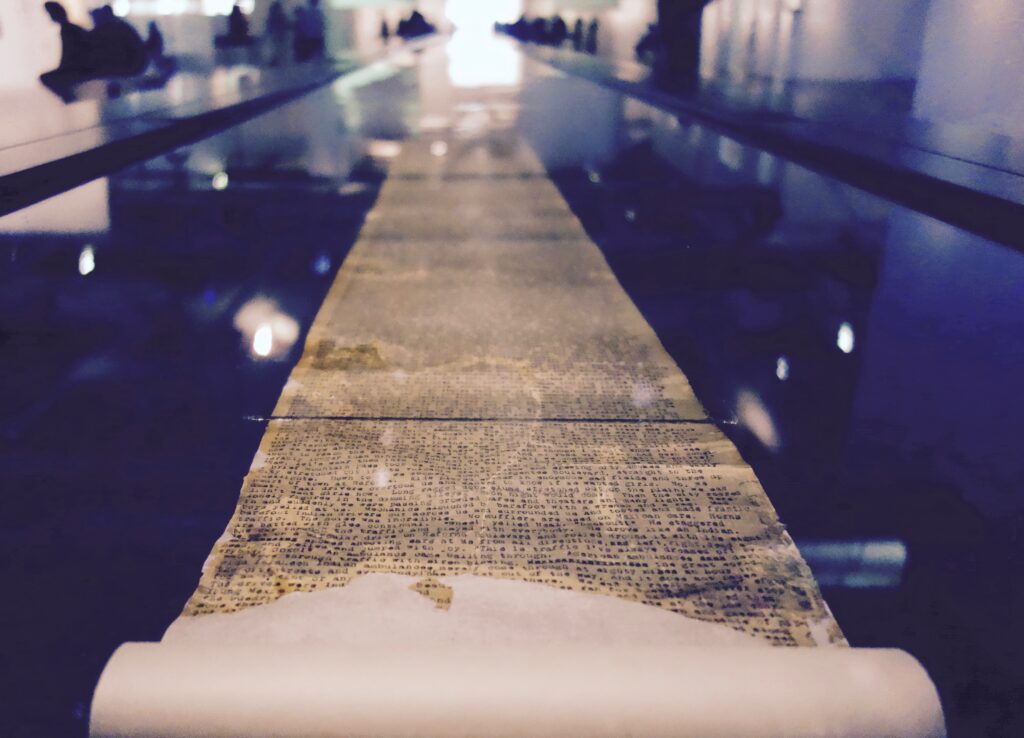

Figure en place centrale de l’exposition, déroulé, le tapuscrit original de On The Road de Jack Kerouac. Véritable emblème de la culture beat, Sur la Route a été écrit d’une seule traite en 1951 sur un rouleau de papier calque de 36,50 mètres. Optant pour une écriture spontanée et rythmique, puisant son inspiration dans le jazz de Charlie Parker, Gillespie et Monk, Kerouac s’expliquait ainsi : « J’ai écrit d’un seul jet en laissant l’inconscient s’exprimer sous sa propre forme, je laissais le texte couler par vagues et sans interruption – à moitié éveillé, sachant à peine ce que je faisais, sinon que j’écrivais. »

La beat culture s’inspire de la musique jazz pour scander ses lectures et son écriture (« beat » renvoie au tempo bebop) ; elle est aussi particulièrement contemplative : la nature, le lien cosmique et la spiritualité participent de son esthétique et nourrissent son âme (« beat » évoque la béatitude). Elle est celle d’une génération perdue, sans le sou, qui s’est résolue à la joie et l’énergie créatrice (« beat » provient de l’argot « battu, au bout du rouleau »).

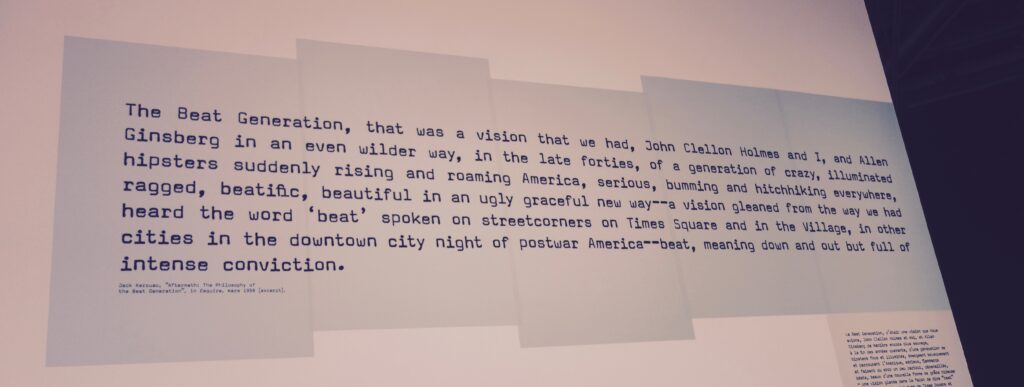

Tournons-nous vers Jack Kerouac, l’un des porte-paroles majeurs de la génération, « le créateur de l’expression » pour obtenir une définition.

"La Beat Generation, c'est une vision que nous avons eue, John Clellon Holmes et moi, et Allan Ginsberg de manière encore plus sauvage, à la fin des années 40, d'une génération de "hipsters" dingues et illuminés s'élevant soudain et parcourant l'Amérique, cinglés, vivant dans la rue, allant d'un endroit à un autre en stop, déguenillés, béats et beaux d'une manière moche, gracieuse, nouvelle - vision inspirée de la façon dont on avait entendu le mot "beat" employé au coin des rues à Times Square et à Greenwich Village, dans d'autres villes dans la nuit des centres-villes de l'Amérique de l'après-guerre - beat, c'est à dire dans la dèche, mais remplis d'une intense conviction."

Jack Kerouac "Aftermath : The Philosophy of The Beat Generation" Esquire, mars 1958

New York, berceau de la culture beat

L’espace d’exposition nous apparaît sous la forme d’un open space doté de plusieurs recoins que l’on découvre à mesure de la visite. Il s’agit de suivre la route empruntée par cette génération d’illuminés, d’abord dans un sens transversal New-York – Californie, puis jusqu’au Mexique, Maroc (Tanger) et France (Paris).

Il pouvait difficilement en être autrement pour aborder ce collectif à géométrie variable. Le voyage s’annonce riche, vibrant, palpitant.

Murs de photographies, articles de presse, dessins ; petits et grands écrans projetant documentaires et interviews ; oeuvres picturales, multitude de documents sonores, bibliothèque. On se dit qu’on fait bien d’avoir quelques heures devant soi.

On ne sait quel chemin emprunter, après tout on est libres de s’aventurer où l’on veut.

Alors, intuitivement, je m’engage à droite, à la rencontre d’objets d’une autre époque : machine à écrire, appareil photo, microphones RCA, tourne-disque, postes récepteurs de TSF, enregistreurs à bandes, etc. Autant d’outils adoptés par les acteurs de la Beat Generation qui tâtonnaient sans complexe avec toute forme de support pour élargir leur champ d’expression et interroger la notion de sujet.

"Maintenant que le mot « beat » a trouvé une reconnaissance officielle, il a fini par désigner des gens qui ne dorment pas dans le métro mais possèdent une certaine attitude ou allure nouvelle, que je ne peux définir que comme un nouveau plus. "Beat Generation" est devenu le slogan ou le label d’une révolution des moeurs en Amérique.

Jack Kerouac. Sur les origines d’une génération

Plusieurs occasions se présentent pour faire connaissance avec celui qui incarne avec Jack Kerouac la naissance du mouvement, l’écrivain et poète Allen Ginsberg.

Des vidéos géantes retransmettent les entretiens avec ce porte-parole extraordinaire qui s’est donné la tâche de faire circuler autant qu’il le pouvait les idées de ses amis.

Longtemps considéré comme la mémoire vivante des beatniks, Allen Ginsberg est aussi connu pour son puissant activisme au cours des années 60, il a porté sa voix pour la légalisation de la marijuana et du LSD, pour le mouvement gay,

et bien entendu contre la guerre au Vietnam.

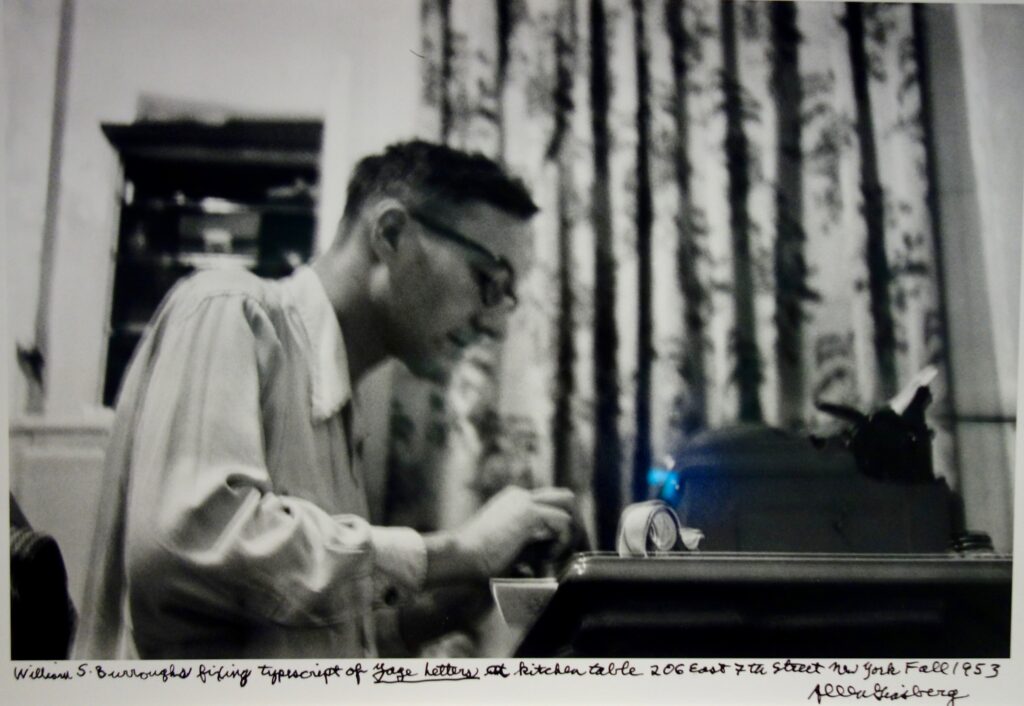

Ce que l’on sait peut-être moins d’Allen Ginsberg, c’est qu’il adorait la photo ; on découvre un certain nombre de ses clichés (réalisés avec un petit Kodak d’occasion), le plus souvent intimes, de ses amis ou amants, à New York ou ailleurs. Des photos qu’il a commenté lui-même bien des années plus tard, les replaçant dans leur contexte.

Dans le même quartier on contemple le travail de photographes professionnels, Fred W. McDarrah, John Cohen, Ettore Sottsass. Et Robert Frank qui, après avoir sillonné les Etats-Unis en 1955 au volant d’une vieille voiture Ford, rassemble ses images dans un recueil, Les Américains.

Nous avons d’un côté le portrait d’une Amérique sur la défensive, miséreuse et anxieuse, de l’autre le portrait d’une jeunesse paumée, elle aussi pétrie d’inquiétudes, mais enragée, joyeuse, débridée, généreuse.

"Robert Frank, avec ce petit appareil qu'il manie d'une seule main, a tiré de l'Amérique un poème triste qu'il a coulé dans la pellicule."

Jack Kerouac

Saviez-vous que Jack Kerouac avait aussi réalisé des oeuvres picturales et graphiques ?

C’est ce que l’on découvre un peu plus loin. Ses dessins s’affichent aux côtés de ceux de Gregory Corso, Robert LaVigne, Michael McLure, William Burroughs (tous étudiants, poètes et membres majeurs du mouvement). Des dessins sans prétention, voire volontairement anti-esthétique.

Ils ont été conservés avec les manuscrits originaux à la Butler Library de l’Université Columbia.

Le plus souvent, il s’agit de portraits ; il faut croire que tous ces amis prenaient plaisir à se dessiner les uns les autres.

Au fil du parcours, des documents sont projetés sur grand écran :

Le film Doomshow de Wisniewski, qui fut tourné dans une exposition à la March Gallery de New York en 1961. Cette expo traitait le thème de la peur de l’apocalypse nucléaire. Pour Jonas Mekas (grande figure du cinema underground) il s’agit de « l’un de ces poèmes noirs de notre siècle difficile à regarder et effrayant parce qu’il est si vrai et qu’il ressemble tellement à notre âme. »

Un extrait de Don’t Look Back, documentaire relatant la tournée de Bob Dylan au Royaume Uni en 1965. Le chanteur déroule sur des panneaux les paroles de sa chanson Subterranean Homesick Blues qui se réfère peut-être au livre de Kerouac paru en 1958, The Subterraneans.

Me and My Brother de Robert Frank, au style très libre. En toile de fond : le portrait de Julius, le frère schizophrène de Peter, mais aussi une réflexion sur le statut de l’acteur et plus encore selon son auteur : « La vérité est quelque part entre le documentaire et la fiction et c’est ce que j’essaie de montrer. Ce qui est réel à un moment donné devient imaginaire le moment d’après. »

Le poète et acteur américain John Giorno voulait rendre la poésie accessible au plus grand nombre alors il a créé The Dial-a-Poem en 1968, un service téléphonique qui proposait aux personnes composant le numéro d’écouter des poèmes en ligne. J’ai décroché un combiné du label Giorno Poetry Systems et j’ai entendu la voix de William Burroughs au bout du fil.

*William S. Burroughs, Progressive Education, extrait cdu Giorno Poetry Systems.

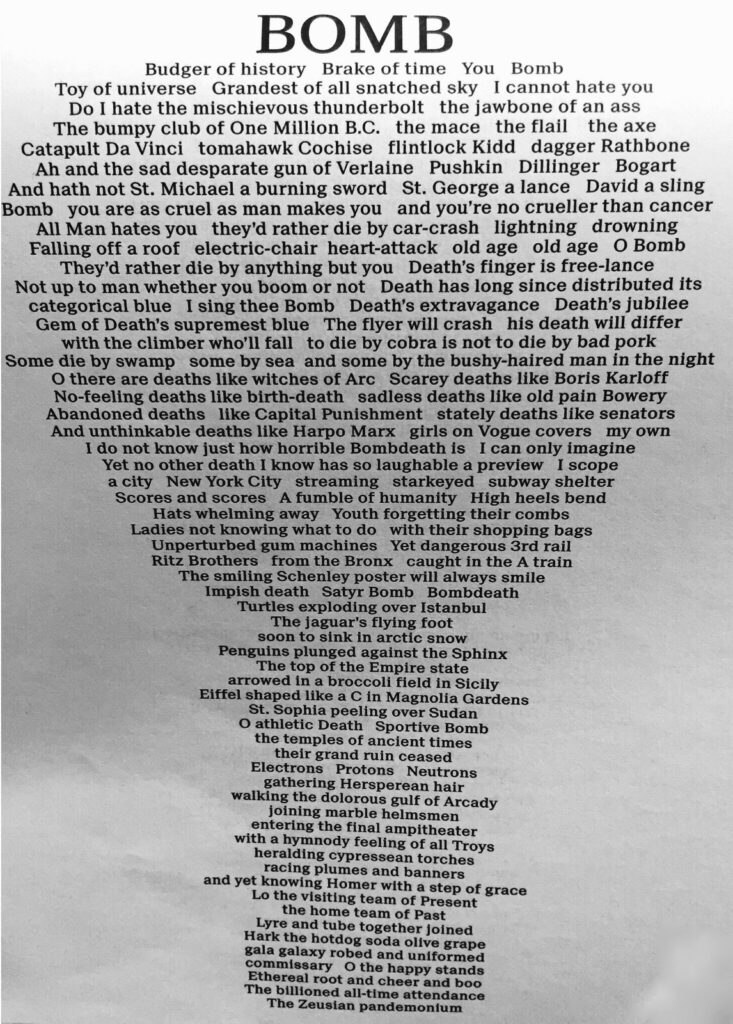

Des enceintes murales font résonner des chefs d’oeuvre : « Bomb » de Gregory Corso, « Howl » d’Allen Ginsberg. J’ai retrouvé une certaine version de « Howl » datant de 1959 pour la Big Table Chicago Reading. Ce sont des lectures hypnotiques, elles ont le charme du suranné qui trouve un écho.

Dans mes pérégrinations numériques, j’ai trouvé un site génial, très riche en matière de poèmes beat (dans leur version audio originale). Une caverne d’Ali Baba à ce lien : http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Ginsberg.php

La culture beat, ce sont bien sûr les livres, la poésie orale, mais aussi les revues, les magazines et les fanzines qui ont un rôle central puisqu’ils véhiculent toutes les formes de productions littéraires, avec l’atout de pouvoir les mettre en relation avec les arts graphiques.

C’est une propagande créative en perpétuel renouvellement, un outil génial pour assouvir le désir des hipsters : décloisonner les disciplines, les cultures et les techniques.

Californie, disciple de New York

A partir de 1952, le mouvement beat se propage en Californie, pose son empreinte à San Francisco et Los Angeles où l’on s’adonne désormais au recyclage et au bricolage.

L’art alternatif s’inspire de poésie, de littérature, se réjouit d’expérimenter marijuana et autres substances récréatives. La culture hippie est en germe.

Pour recréer le contexte, l’exposition met des livres à disposition, des photographies, des documents sonores, des oeuvres plastiques, des films expérimentaux… d’artistes pour la plupart méconnus, mais qui préfigurent le grand chamboulement des années 60.

La seconde maison de Kerouac, Ginsberg et cie c’est en effet San Francisco. C’est l’étape finale d‘On The Road et de son héros Dean Moriarty (écrit en 1951 mais édité en 1957 car jugé avant-gardiste).

La librairie City Lights de l’éditeur Lawrence Ferlinghetti devient LE lieu de rencontre. « Howl » de Ginsberg (censuré un certain temps) y est édité pour la première fois et le texte sera lu à haute voix dans la galerie Six Gallery sur Fillmore Street. S’ensuivra un procès retentissant pour obscénité.

De passage à San Francisco il y a 10 ans je visitais City Lights avec la satisfaction de constater que le lieu reste habité par son histoire.

Une pièce rencontre un certain succès, colorée, flashy, c’est le lieu à selfies par excellence. Elle expose The Singing Posters : Poetry Sound Collage Sculpture Book, le travail de la Colby Poster Printing Company de Los Angeles, une imprimerie influente dans l’Amérique d’après-guerre. Son idée, du moins celle de son boss Ruppersberg, était de véhiculer de la poésie mais retranscrite en phonétique, une idée qui lui fut soufflée alors qu’il écoutait Ginsberg réciter ses poèmes : « L’idée me vint que le son de la voix de Ginsberg et l’écoute que l’on pouvait avoir de sa lecture étaient ce que je voulais transmettre. » Selon Ruppersberg, cette manière de simplifier la poésie par la phonétique ne pouvait qu’encourager les gens à renouer avec le plaisir oral de la poésie.

Maintenant, il est possible de faire une pause, vue sur Paris, pour consulter les oeuvres littéraires de la Beat Generation, mises librement à notre disposition.

Wholly Communion de Peter Whitehead est un documentaire filmé en 1965 au Royal Albert Hall à l’occasion de l’International Poetry Incarnation, avec des poètes anglais et américains (Allen Ginsberg, Michael Horovitz, Adrian Mitchell, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti…)

Le voyage continue avec l’univers zen et déjanté de la Californie des années 50.

On découvre l’Haïku de Diana Di Prima, une forme poétique courte destinée à faire passer une idée, un sentiment, un instantané de réalité.

Le nouveau cinéma californien fait dans l’expérimental. A la limite du dérangeant. Sur la forme, on prend le contre-pied de l’industrie hollywoodienne. Sur le fond, on illustre le danger de la technologie et de la culture de masse. Une génération béate ? Pas tant que ça.

Bruce Conner, pionnier du found footage (une technique d’assemblage d’images recyclées), partage sa vision de l’apocalypse (A Movie, 1958), Stan Brakhage met en scène l’expérience du manque (Desistfilm, 1954), Christopher MacLaine traite le thème du suicide (The End, 1953), Larry Jordan explore le désarroi psychologique à partir d’un poème de Philip Lamantia (Man Is In Pain, 1954).

Ron Rice contre-balance avec un message plus léger. Son court-métrage A Flower Thief (1960) relate les aventures chaotiques de son héros ingénu. En filigrane, on pense à tous ces jeunes beatniks qui squattent North Beach, le quartier nord de San Francisco.

Les photos de Ettore Sottsass viennent compléter le portait de cette jeunesse, en particulier autour de son point d’ancrage, la librairie City Lights.

En Californie du Sud, à Los Angeles, les photos de Charles Brittin illustrent la communauté beat naissante, notamment en bordure de Venice beach.

Du côté des arts plastiques, il faut retenir trois noms. Jess (Burger Collins) s’inspire du collage surréaliste et crée un lien significatif entre la parole poétique et l’art visuel pop (avec des références culturelles pointues).

Harry Smith, peintre et cinéaste, illustre bien la sensibilité beatnik qui s’est propagée dans diverses formes artistiques. Ses expérimentations font fusionner l’abstraction visuelle, la musique et la spiritualité. Il y a un lien de nature cosmique qui s’opère dans la correspondance image et musique. Il utilisait d’ailleurs des enregistrements de jazz pour réaliser des peintures en synergie. A propos de son oeuvre Manteca, peinte d’après un morceau de Dizzy Gillespie, il disait ceci : « Chaque coup de pinceau représente une note précise de l’enregistrement. Si j’avais le disque, je pourrais projeter une diapositive de la peinture et pointer certaines choses. »

The Early Abstractions donne une idée de l’état d’esprit.

L’exposition nous invite aussi à découvrir le travail de Wallace Berman, un autre touche-à-tout (écriture, cinéma, peinture, collage, photographie). Son projet de revue Semina s’apparente à du mail art. Quelques feuillets libres (poèmes, dessins, photographies ou collages) étaient glissés dans une pochette, à la manière d’un disque. 300 exemplaires de l’objet se destinait aux personnes de son choix. Le court-métrage Aleph donne un aperçu de la passion de Berman pour l’assemblage.

L’art est pour lui spirituel ; ses thèmes récurrents sont la drogue, la folie, la violence, la sexualité et l’art rédempteur.

La jeunesse Californienne est par ailleurs sensible à la philosophie orientale partagée par Alan Watts, en cela fortement inspiré par le philosophe chinois Lao-Tseu. La préface de son livre Eloge de l’Insécurité ne provoque-t-elle pas l’envie de le suivre dans ses réflexions ?

« J’ai toujours été fasciné par la loi de l’effort inverse : quand vous essayez de rester à la surface de l’eau, vous coulez ; mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Mon livre explore cette loi en l’appliquant à la recherche par l’homme de la sécurité psychologique, et à ses efforts pour trouver des certitudes spirituelles et intellectuelles dans la religion et la philosophie. Écrit avec la conviction qu’aucun thème ne pourrait être mieux approprié à une époque où la vie humaine semble particulièrement précaire et aléatoire, il soutient que pareille insécurité résulte de la volonté d’atteindre cette sécurité, et que, a contrario, salut et bon sens consistent à reconnaître le plus radicalement possible que nous n’avons aucun moyen d’assurer notre propre salut. »

Alan Watts, Eloge de l'insécurité

Alan Watts a édité un LP, This Is It (1962), propice à la divagation psychédélique, à la méditation, en voici un extrait (Love You).

Il est aussi judicieux d’avoir proposé Odds & Ends, une parodie réjouissante des beatniks par Jane Belson et Henry Jacobs.

Mexique, une terre de fantasmes

Non loin de la Californie, le Mexique est une terre chère à la Beat Generation. Elle suscite les fantasmes les plus fous. C’est la terre mystique par excellence. Kerouac et Burroughs, tous deux adeptes des expériences chamaniques, ne manqueront pas de s’y rendre pour tester les effets du peyotl.

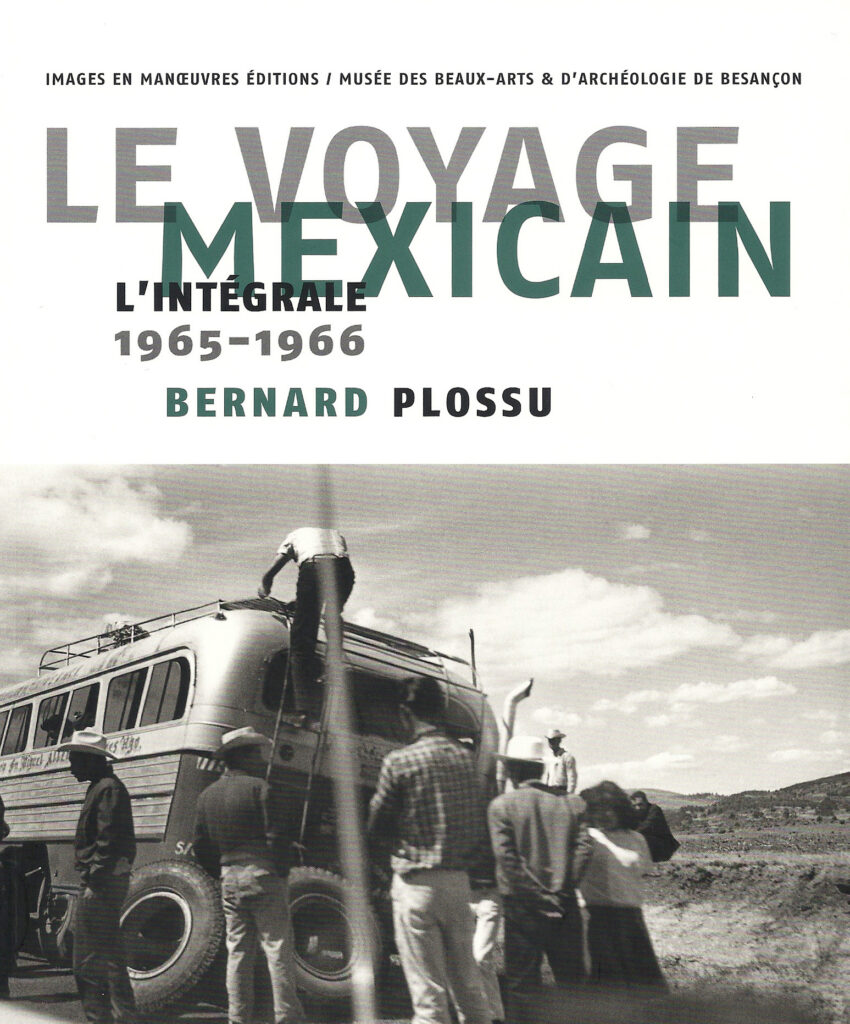

Cette section consacrée au Mexique expose essentiellement le travail photographique de Bernard Plossu, édité dans Le Voyage Mexicain, un recueil de plus de 200 photos prises entre 1965 et 1966 à l’aube du Summer Of Love. Bernard Plossu immortalise la route, le sentiment de liberté, l’errance, ses rencontres avec les indiens ; il capture les nuits festives, l’auto-stop, les paysages, les marchés et l’agitation propre à Mexico.

Le réalisateur Bruce Conner fait du Mexique une terre d’exil pour se protéger d’une éventuelle catastrophe nucléaire. Il ne s’agit pas d’une simple idée puisqu’il part vraiment s’installer là-bas dans l’intention de se mettre à l’abri. Il profitera de la visite de son ami Timothy Leary, psychologue et docteur es LSD, avec lequel il partira à la cueillette de champignons hallucinogènes.

C’est en aparté, dans une salle dédiée, que l’on peut visionner le documentaire qui relate cette expérience. Looking For Mushrooms (1959) dresse un parallèle détonnant entre la forme du champignon et celle du nuage atomique. L’angoisse de Conner est profonde car il reprend le thème de l’explosion nucléaire en 1976 dans Crossroads sur une musique hypnotique de Terry Riley.

Tanger, une douce terre d'accueil

Le Maroc, et Tanger en particulier, semble une terre d’accueil réjouissante pour les beatniks. Il y fait bon vivre. Zone franche jusqu’à l’indépendance du Maroc, elle sera le lieu qui inspirera l’oeuvre culte de William Burroughs, Le Festin Nu. L’écrivain y pose ses valises en 1954, à l’hôtel Muniria, un bordel de la Medina, avant d’être rejoint par ses amis Ginsberg, Corso, Kerouac et Orlovsky.

William Burroughs expérimente la photographie et met au point une technique qu’il fera sienne.

Il réalise des compositions photographiques qu’il re-photographie de sorte à provoquer une mise en abîme, en recourant par exemple à l’effet du miroir.

Dans le premier cercle des beatniks, William Burroughs est un cas à part. Depuis qu’il a tué accidentellement sa femme Joan Vollmer d’une balle dans la tête en se prenant pour Guillaume Tell (un jeu qu’ils affectionnaient) il mène une vie d’errance. A Mexico, au coeur d’une soirée arrosée, Joan avait posé un verre de whisky sur sa tête et William l’avait touchée à la tempe.

« C’était de la folie pure. Même si j’avais eu le verre, les morceaux auraient volé dans toute la pièce pleine de monde. »

Burroughs échappe de près à la prison mais décide de s’exiler par précaution. Il s’isole six mois au Pérou et teste l’ayahuasca (ou « yagé ») pour essayer de comprendre quelle part de lui a pu commettre un tel geste. De cette expérience nous restent les Lettres du Yagé et La Machine molle.

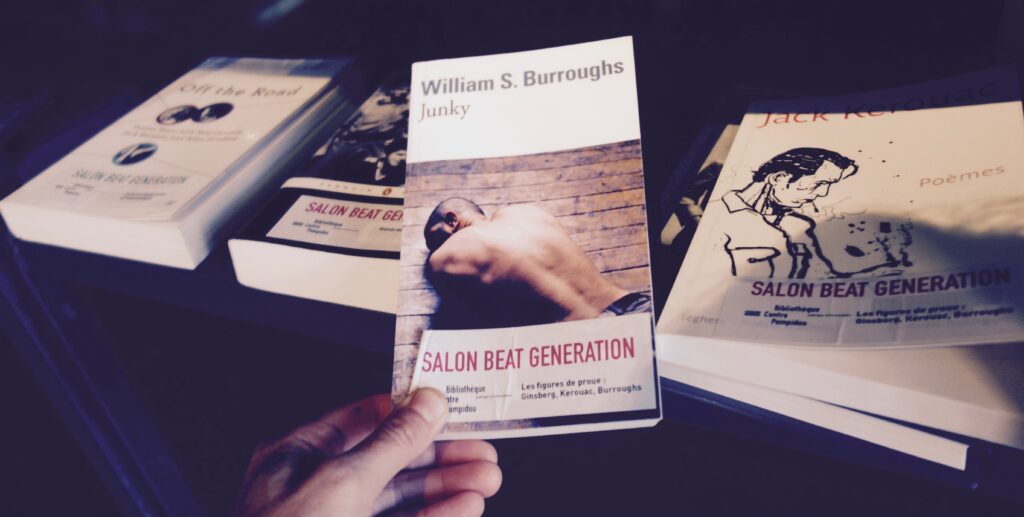

Une fois installé à Tanger, Burroughs continue de prendre de l’héroïne, il se drogue depuis sa rencontre avec Herbert Huncke à New-York. Herbert, prostitué homosexuel et membre de la pègre, le fascinait. C’était l’antithèse de ses origines bourgeoises. Burroughs ne tarde pas à voler pour se payer sa came. Finalement, son premier livre Junky est un récit autobiographique.

Le Festin Nu ne le sera pas moins, il s’inspirera du contenu de sa correspondance intime avec Allen Ginsberg au temps où il vivait à Tanger.

A cette époque, Burroughs côtoie l’écrivain Paul Bowles qui s’est installé à Tanger depuis 1947. Paul Bowles est un adorateur de musique de transe soufi, il a parcouru le Maroc et enregistré à l’aide de son magnétophone Apex un certain nombre de sessions musicales qu’il éditera par la suite sous le titre Music of Marocco. Le Centre Pompidou a eu la bonne idée d’installer une borne d’écoute.

"Mon intérêt pour la musique a surgi de la réaction purement hypnotique que les sons musicaux ont toujours eu sur moi (…) J’avoue que les critères infantiles de base me paraissent encore parfaitement valables, car ils opèrent avec plus de force que jamais."

Paul Bowles

Paris, lieu de création

Lorsqu’il arrive à Paris en 1958, William Burroughs est encore sous l’emprise de l’héroïne. Il est accueilli par Ginsberg et Corso. Tous ont pris leur quartier au Beat Hotel, un immeuble pouilleux de la rue Git-le-coeur. Par chance la tenancière aime les artistes, elle accepte de se faire payer en toiles et manuscrits. Grâce au photographe Harold Chapman, qui les a suivis dans leur quotidien de 1957 à 1963, nous saisissons au vol l’ambiance de ces instants. D’autres photographies de Burroughs, Gysin, Ettore Sottsass, Jean-Jacques Lebel habillent les murs du parcours d’expo.

A Paris, chacun y va de son activité créatrice. Allen Ginsberg écrit un de ses plus célèbres poèmes, Kaddish. Corso accouche de Bomb, son texte culte. Burroughs, soutenu par ses amis, s’isole dans la chambre 23 et boucle l’écriture du Festin Nu (c’est Jack Kerouac qui en trouve le titre). Burroughs est tellement brillant qu’il serait indécent de le laisser sombrer. C’est lui qui leur a fait découvrir les grands auteurs classiques comme Louis-Ferdinand Céline, William Blake et Oswald Spengler.

A la recherche de quelques deniers pour survivre, Burroughs n’hésite pas, comme d’autres résidents du Beat Hotel, à fournir des romans érotiques pour la maison d’édition Olympia Press.

C’est aussi au Beat Hôtel que Brion Gysin, peintre et écrivain franco-canadien, rencontre Burroughs et se lance dans un projet d’écriture collaborative. The Third Mind, édité en 1977 mais en chantier depuis 1965, est un pèle-mêle de poèmes, d’images et d’éléments graphiques, selon une technique particulière permettant d’interchanger chaque élément indépendamment du sujet traité. Tout est parti d’une technique trouvée par hasard par Brion Gysin : le cut-up.

"J’ai fendu toute une pile de journaux avec ma lame et j’ai pensé à ce que j’avais dit à Burroughs quelque six mois auparavant de la nécessité d’appliquer les techniques du peintre directement à l’écriture. J’ai ramassé les mots bruts et j’ai commencé à mettre ensemble des textes qui ont paru plus tard comme premiers cuts-up dans Minutes to Go".

Gysin et Burroughs iront même plus loin en transposant cette technique au domaine sonore, et transformeront leur chambre d’hôtel en studio d’enregistrement.

Gysin, qui revient lui aussi du Maroc, est porté par une énergie extatique. Burroughs et lui sont sensibles aux pratiques divinatoires. C’est dans la chambre 25 du Beat Hotel qu’il accouche d’une idée géniale après avoir passé 36 heures assis en lotus sur son lit face à un miroir.

« On me passait des choses comme de la nourriture, des cigarettes, des joints ou quoi que ce soit, pour que je reste assis là pendant tout ce temps, et je suis resté assis et éveillé pendant trente-six heures, à simplement fixer ce grand miroir… J’ai vu toutes sortes de choses… On voit de sacrées galeries de personnages qui passent. »

En réalité, l’idée germait depuis une expérience mystique alors qu’il voyageait dans un bus. Dans son journal daté du 21 décembre 1958 , il raconte :

« J’ai été pris dans une tempête transcendantale de visions colorées. Nous suivions une longue avenue bordée d’arbres et je fermais les yeux face au soleil couchant. J’ai été alors submergé par un afflux extraordinaire de motifs d’une luminosité intense, dans des couleurs surnaturelles qui explosaient derrière mes paupières : un kaléidoscope multidimensionnel tourbillonnant dans l’espace. J’ai été balayé hors du temps. Je planais dans un monde infini. La vision s’est arrêtée brusquement dès que nous avons dépassé les arbres. Etait-ce une vision ? Que m’était-il arrivé ? »

Cette fameuse idée, c’est la Dreamachine, elle sera finalisée à l’aide du jeune mathématicien Ian Sommerville. Gysin dira d’elle qu’il s’agit du « premier objet d’art au monde à regarder les yeux fermés ». Elle est censée provoquer des effets hallucinatoires.

Le 15 février 1960, Gysin la décrivait ainsi :

« J’ai fait une machine à éclairs intermittents toute simple ; un cylindre en carton avec des fentes qui tourne sur un phonographe à 75 tours/minute avec une ampoule à l’intérieur. Il faut le regarder avec les yeux fermés et les éclairs jouent sur tes paupières. Les visions commencent par un kaléidoscope de couleurs sur un plan devant les yeux, et elles deviennent de plus en plus complexes et belles, se fracassant comme des vagues sur une plage jusqu’à ce que toute la palette de couleurs frappe et rentre. Après un moment les visions étaient en permanence derrière mes yeux et j’étais au milieu de toute la scène avec des dessins sans fin qui se créaient autour de moi. »

C’est avec ce projet halluciné, à la mesure de l’aventure illuminée de la Beat Generation, que se termine notre voyage. On ressort avide de lecture et de musique, porté par une intense soif de liberté et de créativité, avec l’envie de s’inspirer de ce lâcher-prise, d’exprimer sa propre urgence de vivre.

Il faut saluer et remercier le Centre Pompidou et les commissaires de l’exposition Philippe Alain-Michaud, Jean-Jacques Lebel, Rani Singh et Enrico Camporesi pour leur travail remarquable.

«Je dépendais du mot “who” pour tenir le rythme, une base pour garder la mesure, à laquelle je revenais et dont je m’éloignais à nouveau pour inventer quelque chose d’autre […] En fait, c’est à Lester Young que je pensais… “Howl” fonctionne entièrement comme du Lester. Et cela, je le tiens de Kerouac. Ou alors j’y ai fait attention à cause de Kerouac, certainement – il m’a fait écouter ça."

Allen Ginsberg, 1959

"Les seuls qui m’intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne bâillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d’église."

Jack Kerouac, Sur la route

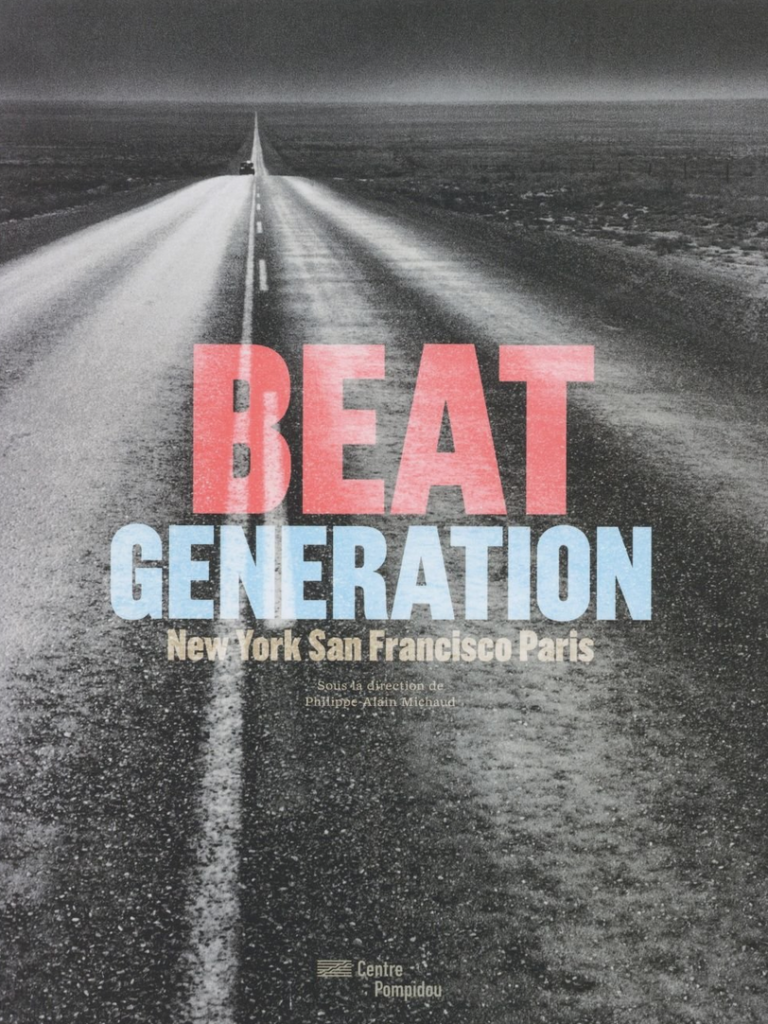

LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION

BEAT GENERATION

NEW YORK, SAN FRANCISCO, PARIS

sous la direction de Philippe-Alain Michaud Format : 23 x 30,5 cm

Illustrations : 300

Pages : 304

Reliure : broché avec rabat

Prix : 44.90 €

Centre Pompidou, Paris